Face to Face賞

福島信用金庫(福島県) 人と食をつなぐ「だてな美食プロジェクト」

福島信用金庫が、福島県伊達市(以下「市」)と地域創生に関する「地域密着総合連携協定」を締結した2015年から育んできた事業が大きく結実した。

2019年、6次産業化により生み出された産品のブランド化を目指し官民連携の「だてな美食倶楽都」を組織。2020年には、市の農産物を活用した「6次産業化商品」(以下「6次化商品」)を民間ベースで開発するため、道の駅を運営するりょうぜん振興公社および包括連携協定を締結していた福島学院大学と共に「だてな美食健幸アカデミー」を立ち上げ、市内の美味しい農産物や食材を使用した商品を全国へ届ける仕組みづくりを事業としてスタートした。この事業は、信金中央金庫が窓口となって幕集した日本財団「わがまち基金」に応募し採択された。

事業における主な活動は、①6次化商品のアイディアコンテストおよび新商品・ビジネスプランコンテストを開催し、商品化までをハンズオン支援、②地元の特産物(フルーツなどの農産物)を加工した6次化商品の販路開拓、③6次化商品を開発するノウハウについて習得する「美食マイスターカレッジ」を開講しゼミ形式の講座を開催―などとなっている。これらの活動において、当金庫の農業経営アドパイザーが中心となり、人材育成を支援し、6次化商品の開発をハンズオンで支援しつつ、地元産品の販路開拓に力を入れている。

道の駅伊達の郷りょうぜんを拠点に、マーケティング調査、6次化戦略の検討、福島学院大学生のスタディーツアーを経て、2021年に6次化商品ビジネスプランコンテストを実施。表彰された「プレミアムあんぽ柿本陣」「砂糖不使用あんバター」「日本酒で仕込むフルーツ酒」「あんぽ柿のブリオッシュパン」「伊達な和漢ブレンド」「苺のフルーツビネガー」「乾燥いちごの紅茶」「サングリアセット・だてっしゅ」の8品について、連携先の道の駅に設置したアンテナショップで販売のほか、イベント出品でのPR活動などを行っている。

さらに聖光学院高校と「四季の宅配便」スイーツセットを開発し専用のECサイトを立ち上げた。「伊達市の美味しい!を全国へ届けたい」を合言葉に“だてな美食”を今後も幅広くPRしていく。

-

ビジネスプランコンテストでグランプリを受賞したニューキムラヤの金木義一社長に

盾を贈呈する当金庫大橋達夫常務理事(当時)

横浜信用金庫(神奈川県) ひとり親世帯の高校生に対する学習支援

横浜信用金庫は、2021年6月に横浜市社会福祉協議会(以下「協議会」)と包括連携協定を締結した。その活動のひとつとして、協議会から地域の課題の相談を受け、ともに取り組んだのが本活動である。

新型コロナウイルス禍に表面化した課題のひとつが「ひとり親世帯の困窮」。その根本的なアプローチとして、特に、ひとり親世帯の子どもの大学等への進学率が低いとの実態(全国平均:73.3%、ひとり親世帯:41.7%、出典:内閣府、2016年)に着目した。

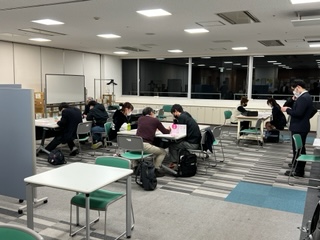

同年11月から、生活に困窮するひとり親世帯の高校生を対象に学習支援(英語教室/個別指導)の無價提供を開始した。当金庫・協議会に加え、横浜市母子寡婦福祉会(現横浜市ひとり親家庭福祉会、以下「福祉会」)・横浜市シルバー人材センター(以下「センター」)・学生ボランティアからも協力を得て、協働での運営を実現した。現在、横浜市内3ヵ所(戸塚・横浜・中山)で実施しており、週1回約2時間の授業を行っている。

講師には、元教師や海外駐在の経験等実績のある方をセンターが派遣するほか、学生もボランティアとして活躍している。ひとり親世帯の子どもの進学という課題解決だけでなく、地域の多様な人が集まり、生きがいの創出や社会経験ができる場となっている。

受講生の人数は、12人から始まり、2年目の22年度は24人、23年度は28人まで増えた。将来を担う高校生が、経済的な理由で塾に通えないことで進学を諦めてしまうことのないよう、地域で支えあう仕組みが好評を得ている。

また、当金庫創立100周年事業の一環で、よこしんふれあい財団(当金庫が地域への貢献を目的に設立)・福祉会・協議会が連携し、「《よこしん》ふれあい進学応援奨学金」として、子ども1人当たり5万円を給付する制度(奨学生は返済不要)を設け、受験料等も支援している。

この活動は2023年3月、令和4年度「横浜型地域貢献企業」プレミアム表彰を受賞。2024年3月、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局/内閣府地方創生推進室より地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」に選定され、地方創生担当大臣から表彰を受けた。

-

横浜教室での授業風景。講師1人で生徒2人の個別指導の授業を行った

城北信用金庫(東京都) 都電はまちの宝 沿線地域の魅力をPR

城北信用金庫の営業エリアを走る都電荒川線は、東京に残る唯一の都電であり、地域の足として人々の暮らしを支えているほか、休日には多くの鉄道ファンが写真撮影に訪れる地域の観光資源という側面も持っている。

当金庫は、合併前の王子信用金庫時代から「都電各駅停車之旅」というWEBサイトを運営して沿線地域の情報を発信してきたが、2016年に 「Tram Walker」としてリニューアルし、停留場や都電の歴史の紹介に加えて、当金庫のお取引先やグルメスポットの紹介を充実させた。

「Tram Walker」は、企画から取材、撮影、構成、サイトの更新まで、すべて当金庫職員が行っている。取材したお取引先からは「自社のホームページがないので助かっている」「来店したお容さまが当サイトの掲載ページを見ていた」などの声も頂いており、掲載内容は年々充実している。

このような創意工夫の取り組みが高く評価され、「Tram Walker」は第37回信用金庫PRコンクールにおいて「優秀賞」を受賞した。

コロナ禍においては、飲食店のPR支援ツールとして重要度が増したほか、外出を控えている方々も楽しめるコンテンツとして需要が高まった。

2022年には、地図と連動した街情報発信アプリとのデータ連携を開始し、アプリの地図上に「Tram Walker」掲載の惰報が表示されるようになった。

また同年、当金庫のラッピング電車「城北信用金庫号」がNゲージ(走行可能な鉄道模型)として商品化されることになり、東京ビッグサイトで開催された国際模型コンベンションで限定販売されたところ、瞬く間に完売した。

このNゲージを活用して、沿線地域を対象とする親子イベント「みんなで作ろう!わたしたちのまち」を開催。地元の地理や歴史への理解を深めた後、親子でジオラマ作りを楽しんだ。完成したジオラマは店舗ロビーに展示し、来店されたお客さまには職員考案の「城北信用金庫号」ペーパークラフトをお配りして好評を博した。

これからも当金庫は、都電荒川線を通じた地域の皆さまとのコミュニケーシーンを深めていく。

-

東京・北区飛鳥山を背景に路面を走るラッピング電車「城北信用金庫号」

(Nゲージのモデル車両)